Wie die Versicherer Satelliten-Daten zur Schadenschätzung genutzt haben

Die Juli-Flut ist die verheerendste Naturkatastrophe in Deutschland. Sie ist aber auch ein Praxistest dafür, wie Satellitenbilder bei der der Schadenschätzung helfen können. Die Technologie birgt Potenzial, ist aber noch nicht völlig ausgereift.

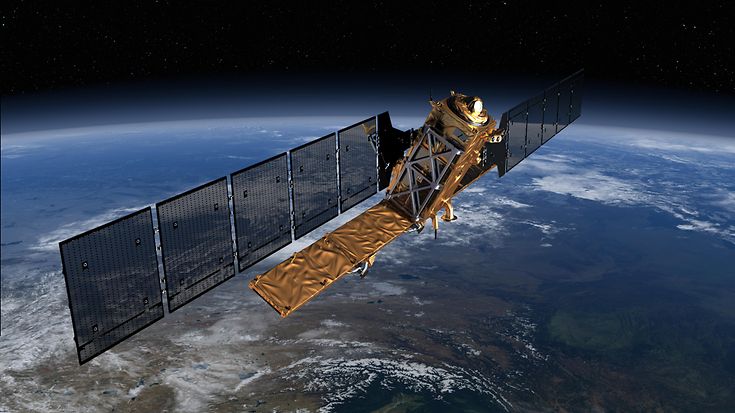

Die Sentinel 1-Radarsatelliten gehören zum Copernicus-Erdbeobachtungsprogramm der EU. Sie liefern Daten von Land- und Wasseroberflächen – unabhängig von Tageszeit und Wetterlage.

Am Nachmittag des 13. Juli herrscht im Gemeinsamen Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern (GMLZ) in Bonn Unruhe. Tief „Bernd“ kreist seit Tagen über Mitteleuropa und bringt unentwegt Regen. Und für den nächsten Tag sagen Meteorologen erneut ergiebige Regenfälle voraus – mit Zentrum über Westdeutschland.

In Vorahnung auf das, was da kommen könnte, löst das GMLZ um 17.11 Uhr den Auftrag für ein sogenanntes Rapid Mapping aus. Es ist die Bitte an die EU-Katastrophenschutzstelle, Satelliten des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus über dem Gefahrengebiet in Stellung zu bringen.

Zwei Tage später ist die erste Satellitenaufnahme online. Es ist ein Bild von der Mosel, dem in den folgenden Tagen noch 19 weitere Kartenausschnitte folgen werden. Die Bilder fangen in Teilen das Ausmaß der Flut ein, die vom 14. zum 15. Juli vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen schwere Schäden angerichtet hat: an der Ahr, der Erft und anderswo.

GDV-Tochter ermittelt 9000 Adressdaten

Für Artur Kubik ist die Veröffentlichung der Bilder der Startschuss für eine mehrtägige Detailarbeit. Kubik arbeitet bei der VdS-Schadenverhütung – einer Tochter des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Er fügt die Karten zusammen, scannt die Gebiete, in denen Hochwasser und Erdrutsche sichtbare Zerstörungen angerichtet haben und erfasst die Grundstücke, die es besonders hart getroffen hat. „Nach vier bis fünf Tagen war die Analyse abgeschlossen“, sagt Kubik. 9.000 Adressen hat er am Ende ermittelt und an die Versicherer weitergeleitet, die auch dank dieser Informationen schnell eine Ahnung von der wirtschaftlichen Dimension der Katastrophe bekommen.

Aufnahme eines Sentinel-Satelliten von Westdeutschland – aufgenommen am 15. Juli. Die überfluteten Gebiete sind rot markiert.

Die Juli-Flut zählt wegen der vielen Toten und eines versicherten Schadens von voraussichtlich rund sieben Mrd. Euro zu den verheerendsten Naturkatastrophen, die es je in Deutschland gegeben hat. Sie ist zugleich aber auch ein großer Praxistest dafür, wie Satellitenbilder bei der der Abschätzung von Unwetterschäden helfen können. Schon 2016, nach den Überflutungen in Braunsbach und Simbach, kamen Satelliten zum Einsatz. Auch die Flut 2013 an Elbe, Mulde und Donau wurde aus dem All dokumentiert. „So schnell und umfangreich wie jetzt haben wir die Satellitendaten aber noch nie genutzt“, betont Kubik von der VdS.

Technologie birgt großes Potenzial

Für die Versicherer eröffnet die Technologie viele Einsatzmöglichkeiten: „Die Schadenanalyse aus dem Weltall birgt großes Potenzial“, sagt Olaf Burghoff, verantwortlich für die Schadenanalyse beim GDV. Satelliten können helfen, Schäden durch Brände, Erdbeben oder eben Überschwemmungen zu ermitteln. Auch Ernteschäden lassen sich damit messen. Der Vorteil: Radarsatelliten liefern detailgenaue Bilder unabhängig von Wetter oder Tagesszeit, decken große Regionen ab und scannen auch solche Gebiete, in die Einsatzkräfte aufgrund zerstörter Straßen unter Umständen gar nicht mehr vorstoßen können.

Die Juli-Flut zeigt aber auch, dass es noch ein langer Weg ist, bis die Version einer vollständigen Schadenanalyse via Satellit Realität wird. Den knapp 9.000 Adressen, die Kubik ermitteln konnte, stehen mehr als 200.000 Schäden bei Privathaushalten und Industriekunden gegenüber, die in den Tagen und Wochen nach dem Unglück von den Versicherern anerkannt wurden. Das liegt zum einen daran, dass sich hinter einer Adresse mehrere Haushalte verbergen können, die Schäden melden. Zum anderen auch, weil der Vorher-Nachher-Vergleich nicht alle potenziellen Schäden aufdeckt. „Überflutete Keller lassen sich anhand von Satellitenaufnahmen praktisch nicht erkennen“, gibt Burghoff zu Bedenken.

Kartenmaterial noch lückenhaft

Hinzu kommt ein weiteres Problem: Die vorhandenen Detailaufnahmen zur Juli-Flut deckten nicht das gesamte Katastrophengebiet ab. „Einige Regionen waren nicht kartographiert“, sagt Burghoff. So fehlten beispielsweise Nachher-Fotos von Wupper, Ruhr und ihren Nebenflüssen, wo ebenfalls Orte überflutet wurden. Die Versicherer können zwar – wie andere Drittnutzer auch – die Copernicus-Daten kostenlos verwenden, müssen aber mit dem auskommen, was da ist. Anfordern können sie Flutbilder beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), wo das GMLZ angesiedelt ist, nicht. Das dürfen einzig staatliche Stellen: Ministerien oder Krisen- und Lagezentren in den Ländern oder Kreisen. Und wenn von den lokalen Einsatzstäben keine Anforderung kommt, bleibt ihre Region eben ein weißer Fleck.

Wenn keine Anforderung beim GMLZ eingeht, kann das daran liegen, dass die Katastrophenschutzkräfte die Gefahr im Vorfeld unterschätzen. Oder schlicht daran, dass sie vom Copernicus Dienst für Katastrophen- und Krisenmanagement nichts wissen. Das BBK bemüht sich zwar, den Satellitenservice bekannter zu machen, doch offenbar gibt es noch Wissenslücken. Kubik hofft daher, dass sich der Nutzen des Dienstes bei den lokalen Stellen weiter herumspricht, um künftig aus einem größeren Datensatz schöpfen zu können.

Satellitendaten müssen noch aufwendig aufbereitet werden

Helfen würde ihm auch, wenn die Satellitendaten für Endkunden wie die Versicherer noch besser aufbereitet würden. Kubik hätte sich beispielsweise eine vollständige Karte aller betroffenen Gebiete gewünscht, um nicht erst mühsam einzelne Aufnahmen zusammenbringen zu müssen. „Am besten wäre eine Übersicht der maximalen Ausdehnung des Hochwassers“, sagt Kubik. So ließen sich nicht nur die Adressen schneller ermitteln, sondern perspektivisch anhand von Geländekarten zugleich adressgenau die Wasserstandshöhe bestimmen. Diese Informationen ließen sich wiederum nutzen, um anhand von Prognosemodellen die Schäden abzuschätzen. „Das ist das, wo wir hinwollen“, sagt der VdS-Mann.

Bundesregierung will Nutzung von Copernicus ausweiten

Gut möglich, dass sich sein Wunsch eines Tages erfüllt. Die Bundesregierung will im Rahmen der Nationalen Copernicus Strategie das Erdbeobachtungsprogramm weiterentwickeln und den Nutzerkreis vergrößern. Und dafür möglicherweise auch die Anforderungen privater Anwender stärker berücksichtigen. Seine Vorstellungen durfte Kubik jedenfalls schon äußern. Das Bundesverkehrsministerium als federführendes Ressort hat eine Beraterfirma beauftragt zu bewerten, wie die Copernicus-Daten genutzt werden und welche Verbesserungen sich die Endnutzer wünschen. Auch mit dem BBK – Ansprechpartner für den Copernicus-Notfalldienst – tauscht sich Kubik aus.

Und schließlich müsste auch die Bundesregierung ein Eigeninteresse an einem möglichst vollständigen Schadenbild haben. Im Rahmen internationaler Abkommen hat sich Deutschland verpflichtet, die durch Naturgefahren hervorgerufene Risiken zu verringern, die Bevölkerung besser zu schützen und über Erfolge bei der Klimafolgenanpassung zu berichten. Und dafür braucht es auch ein gutes Bewertungssystem – beispielsweise mithilfe von Satelliten. Denn nur wer die Schäden beziffern kann, ist auch in der Lage, die Wirkung von Gegenmaßnahmen zu messen.

Adressdaten fließen in Gefahrenkarten ein

Oder das wirtschaftliche Risiko künftiger Katastrophen abzuschätzen, wie es die Versicherer tun. Kubiks Datensatz mit den 9000 Adressen jedenfalls fließt Anfang 2022 in das Zonierungssystem für Hochwasser, Rückstau und Starkregen ein, das die Unternehmen zur Bewertung von Naturgefahren nutzen. Das Ausmaß der Flut 2021 – es wird dann dauerhaft in den Gefahrenkarten sichtbar sein.

Text: Karsten Röbisch