Leben mit dem Deich

Deiche schützen Land und Menschen vor zu viel Wasser. In den Hochwasserkatastrophen 2023 und 2024 zeigt sich, ob und wie das System Deich funktioniert. Und was zu einer wassersensiblen Infrastruktur noch gehört. Ein Besuch an Weser und Hunte, im Land der Deiche.

Schaf auf dem Huntedeich: Schafe sind Deichschützer. Das Grasen lässt die Grasnarbe dichter wachsen, das festigt den Boden des Deichs.

„Nö, ich bin nicht der Schäfer. Ich bin der Hafenmeister.“ Der Hafenmeister also sammelt herbeigeflattertes Papier vom Deich und sagt, nicht ohne Stolz: „Drei schwarze Schafe haben wir dieses Jahr mit auf dem Deich.“

Vor dem Deich liegen Hafenbüro und zugehöriger Segelhafen an der Hunte. Auf dem Deich grasen und liegen die Schafe. Dahinter, durch einen Abflussgraben getrennt, verstecken sich Häuser mit Reetdächern. Frühsommer 2024. Ein Bild wie aus dem Deichbilderbuch.

Hier, bei Elsfleth, fließt die aus Oldenburg kommende Hunte in die fünfmal breitere Weser. Die hat 40 Kilometer zuvor Bremen passiert und mündet in 40 Kilometern in die Nordsee. Hochwasser ist hier ein alltäglicher Begriff – für das Wasser der Tide-Flut, die auch Weser und Hunte ansteigen lässt. Dafür haben die beiden Flüsse viel Raum an ihren Ufern. Deiche, Polder und das Hunte-Sperrwerk sollen Land und Menschen vor Nordsee-Sturmfluten schützen. So alltäglich das Hochwasser, so gelassen der Umgang damit.

Alltag am Deich

Elsfleth in der Wesermarsch ist uraltes, urbar gemachtes Land. Stedinger-Land. Störrische und stolze Stedinger trotzen im 12. Jahrhundert erst den Flüssen das Land ab und verweigern dann dem Erzbischof von Bremen den Gehorsam und den Zehnten. Als der mit der Übermacht eines Kreuzfahrerheeres gegen das vermeintliche Ketzervolk vorrückt, durchstechen die Überlebenden ihre Deiche. Sie geben ihr Land dem Wasser zurück, geben es für sich und für den Erzbischof verloren. Ihre Freiheit behalten sie. Jahrelang sind Wölfe die größten Lebewesen im Stedinger-Land. In den Ruinen der Kirche zu Elsfleth säugen sie ihre Jungen. So die Überlieferung.

Etwa 6.300 Deiche mit einer Länge von rund 13.300 Kilometern durchziehen Deutschland. Die überwiegende Mehrheit sind Flussdeiche, 1.400 Kilometer Deich schützen das Hinterland der Küsten.

Dann kommen andere Menschen an Weser und Hunte. Legen das Land wieder trocken, bauen neue Deiche und größere Kirchen. Auch das ist lange her. Entwässerungsgräben durchziehen auch heute das Land, das teilweise zwei Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Moore und Feuchtwiesen liegen gut geschützt in der Landschaft. Ein routiniertes System an Deichen, Sperrwerken, Rückhaltebecken und Auslaufflächen managt die Wasserbalance.

Entlang des 27 Kilometer langen Huntedeiches von Oldenburg nach Elsfleth führt eine Fahrradroute mit Infotafeln zur Geschichte des Deichbaus in der Wesermarsch. Es ist auch eine Sightseeing-Tour entlang wassersensibler Gebäude. Die Häuser in Deichnähe haben Veranden, die auf Stelzen stehen. Oder zusätzliche Grundstücksmauern zum Schutz vor Wasser.

7,20 Meter hoch, fünf Meter über mittlerem Hochwasser, ist der Deich hinterm Hafen, auf dem die drei schwarzen Schafe und viele weiße ihre Pflicht erfüllen. Sie fressen. Gras, auch Keimlinge von Bäumen, damit diese nicht Wurzeln schlagen und den Deich durchlöchern. Ihr Fraß lässt die Grasnarbe dichter wachsen, festigt den Boden. Das System Deich, das Menschen und Land schützen soll, ist fragil.

Halten die Deiche?

„99 Prozent seiner Zeit steht ein Deich ja einfach nur rum“, sagt Wasserbau-Experte Holger Schüttrumpf. Braucht dabei Wartung und Pflege, regelmäßige Instandhaltung. 99 Prozent seiner Zeit erträgt ein Deich allerlei: Bäume, Radfahrende; Menschen, die die schöne Aussicht auf den Fluss genießen wollen; Entspannungssuchende. „Mit tollem Blick auf den Sonnenuntergang“ wirbt die Stadt Bremen zum Grillen, Chillen und Flanieren an ihren Osterdeich, den „beliebtesten Deich der Stadt“.

„Ein Deich ist ein technisches Bauwerk. Im Grunde müssten alle Deiche regelmäßig in den TÜV.“

Das übrige ein Prozent seines Daseins entscheidet ein Deich über Leben und Tod. Halten die Deiche? Diese bange Frage zieht entlang der Scheitelwellen der Flüsse durch die Hochwassergebiete 2023 und 2024. Je länger das Wasser steht, je mehr es ansteigt, desto banger wird die Frage. Risse an Deichen in Thüringen und Nordrhein-Westfalen, im Saarland und Bayern, werden mit Zehntausenden Sandsäcken abgedichtet. Ehrenamtliche laufen Deiche kilometerweit entlang und kontrollieren rund um die Uhr.

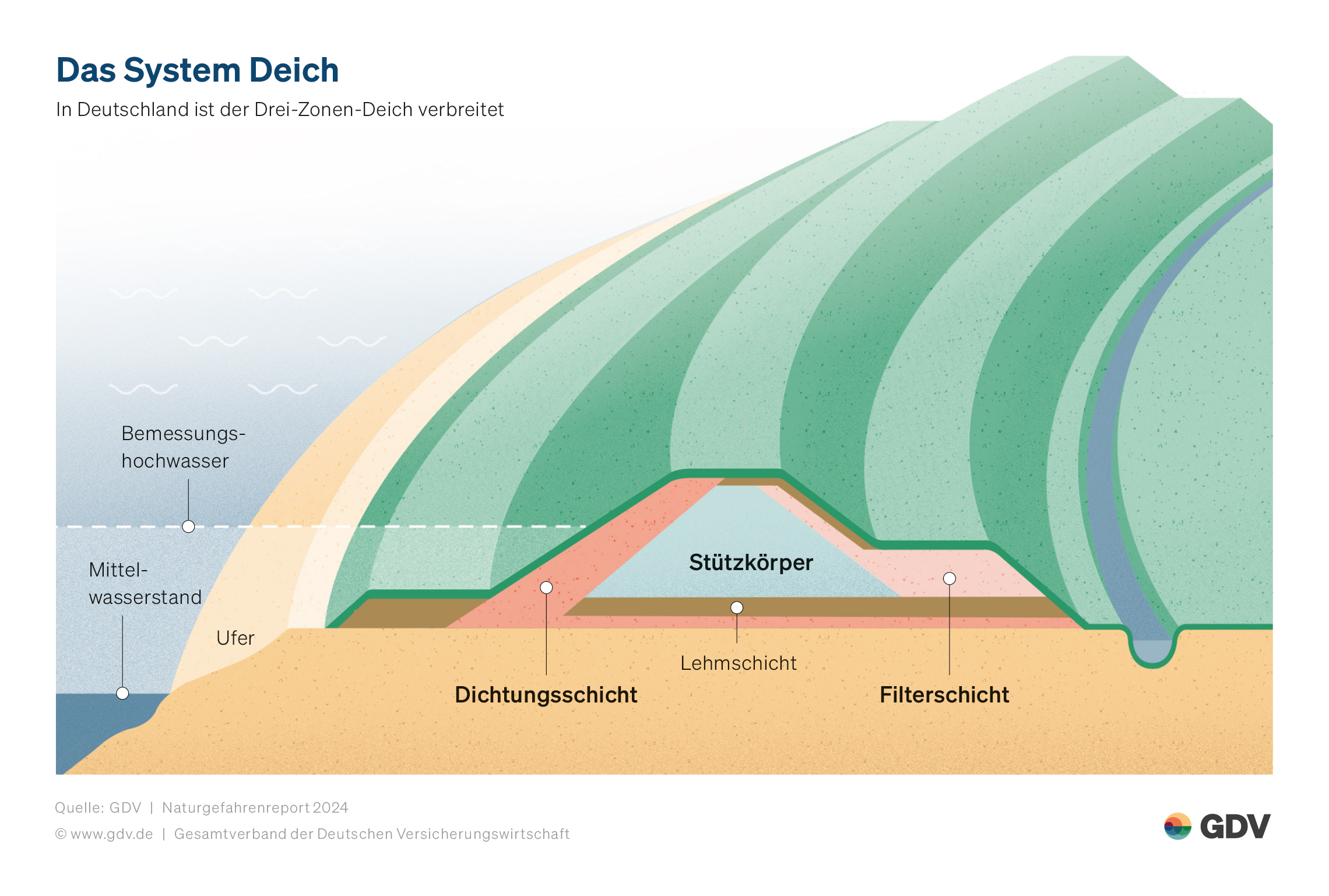

Durchsickern darf Wasser durch die Deiche. Gezielt und kontrolliert. Die grünen Hügel, dreimal so breit wie hoch, bestehen aus drei Schichten. Diese leiten anflutendes Wasser in geringen Mengen nahe am Boden in einen Abflussgraben hinter dem Deich. So bleiben sie stabil gegen den Wasserdruck und regulieren zudem das Hochwasser.

In den Flutmonaten 2023 und 2024 sickert vielerorts mehr Wasser durch als gewünscht. Deiche weichen auf, geben nach. Der nasse Sand, aus dem ihr Körper besteht, rutscht ab. Tausende Menschen in vielen Orten werden sicherheitshalber evakuiert. „Die meisten großen Deiche sind in einem guten Zustand. Je kleiner die Deiche, desto schlechter ist ihr Zustand“, sagt Schüttrumpf, der in einem Labor-Experiment beweist, dass ein guter Deich mindestens zwei Monate am Stück vor Hochwasser schützen kann. Schüttrumpf: „Wir brauchen erneuerte, moderne Deiche.“ Viele Deiche seien überaltert und nicht gepflegt.

Das Problem ist nur: Deichbau und Instandhaltung kosten viel Geld. Niedersachsen will künftig 20 Prozent mehr für den Hochwasserschutz ausgeben. Nordrhein- Westfalen stellt nach dem Weihnachtshochwasser 2023 fest, dass die Hälfte seines rund 5.000 Kilometer langen Deichnetzes sanierungsbedürftig ist.

Sperren für die Flüsse

Der Deich bei Elsfleth hält. Die Feuerwehren der Wesermarsch helfen in anderen Flutgebieten Niedersachsens. Auch das Hunte-Sperrwerk hilft. Es sperrt nicht wie sonst eine Sturmflut des Meeres gen Landesinneres aus, es reguliert umgekehrt das Hochwasser, das Weser und Hunte aus dem Land mitbringen. 45-mal öffnen sich die Tore und lassen das Wasser bei Ebbe gen Nordsee ab – doppelt so häufig wie in einem ganzen Jahr. Das schützt das Land bis hinab nach Oldenburg. Dort muss das andere Ende des Huntedeiches mit mobilen Systemen stabilisiert werden. 22 Tage lang steht die Feuerwehr für den Fall eines Deichbruchs bereit. Sie kommt nicht zum Einsatz.

Deiche unterliegen in Deutschland unterschiedlicher Obhut – von Bund, Ländern, auch Privatmenschen. Einen bundesweiten Überblick über ihren Zustand gibt es nicht. Schüttrumpf: „Ein bundesweites Kataster wäre wünschenswert.“ Um den Deich in Elsfleth kümmert sich der II. Oldenburgische Deichband, ein öffentlicher Verband im Auftrag aller Anrainerinnen und Anrainer. Diese zahlen – je nach Grundstücksgröße – einen jährlichen Beitrag. 142 Kilometer lang ist das gesamte Deichsystem für die Hunte, für Seen und Polderflächen. Rund 220.000 Menschen und 135.000 Arbeitsplätze sind dadurch geschützt, verkündet Vorsteher Peter Aengeneyndt stolz. Mehr als 17.000 Schafe sorgen dafür, dass die Deiche gepflegt und stabil bleiben.

Eine öffentliche Liste verzeichnet die Bau- und Verlegungspläne des 21. Jahrhunderts. Eigenes Personal und ein Bauhof gehören zur Deichband-Ausstattung. Auch ein Reservoir an Sandsäcken. Ihr Know-how in Sachen Deichschutz stellen die Mitglieder im Weihnachtshochwasser auch anderen zur Verfügung. Für stark überschwemmte Gemeinden in Nachbarkreisen befüllen sie tagelang Sandsäcke in ihrem Verbandshaus.

Raum für die Flüsse

„Das Wasser offenbart die Schwachstellen“, sagt Holger Schüttrumpf. Nicht nur die maroder Deiche. Auch die Lücken eines umfassenden Hochwasserschutzes, einer wassersensiblen Infrastruktur. Neben Deichen, Sperrwerken und Talsperren gehören auch natürliche Flächen dazu. Wälder, Moore, Feuchtgebiete, die den Regen aufnehmen können – der sogenannte Wasserrückhalt in der Fläche. Und Flüsse brauchen Raum zum Ausufern bei zu viel Wasser. Raum wie die Elbwiesen in Dresden; Raum, den sich Weser und Hunte mit jedem Mitschwingen der Nordsee-Gezeiten ohnehin nehmen. Den Raum dazwischen und daneben schaffen im Jahr 1100 die Stedinger mit dem Bau des ersten Deiches. Ihre Moore dienen ihnen viele Jahre lang auch als Schutz vor menschlichen Feinden.

Naturgefahrenreport

Die Reportage stammt aus dem aktuellen Naturgefahrenreport des GDV. Den vollständigen Report können Sie sich hier herunterladen.